私は映画が好きで最近は「ゴジラ-1.0」を鑑賞しました。1945年の終戦間際の物語ですが、とてもよかったので、私と同じアラ還仲間を誘って再度劇場で観たくらいです。

今年は戦後80年に当たります。若い人からすれば遠いことのように感じるかもしれませんね。でもそうでしょうか。なかに敏感な人は近い将来の日本を案じておられるかもしれません。私もそのひとりです。

戦時下は戦地に赴く兵士だけでなく、一般市民も巻き込まれます。日本では米軍による空襲、沖縄上陸戦、そして広島と長崎には原爆投下があり、多くの方が犠牲になりました。

ここでは原爆被害に焦点を当て、私が関わった共同研究「被爆者の人生を支えたもの」を取り上げます。

原爆被害によるトラウマの特徴

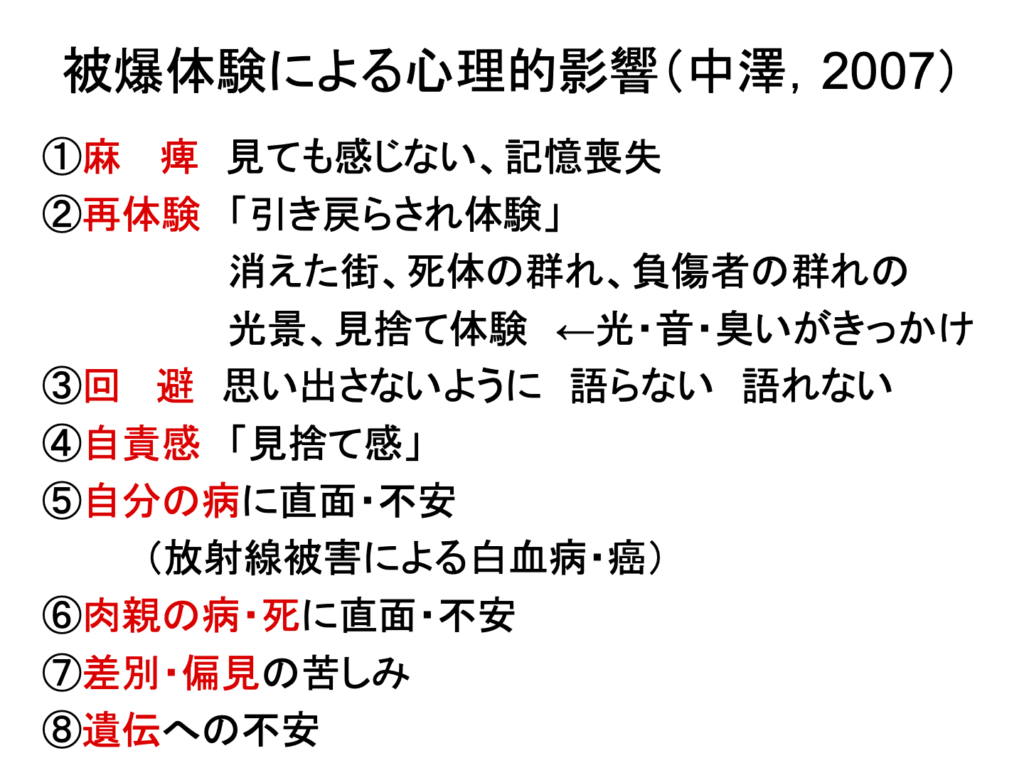

その前にまず、精神科医の中澤正夫氏が挙げた被爆体験の心理的影響をまとめた図をご覧ください。

①〜④はPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状としてよく知られているものです。しかし中澤氏は被爆者の場合、それだけに留まらず、⑤〜⑧により②再体験を繰り返すため、従来のPTSD概念では収まらず、心の被害がいつまでも癒えることがないとしました。その深刻さが伝わるでしょうか。

面接調査の方法

広島市が2008年に被爆者を対象に大規模調査を実施しました。目的は「被爆体験が心身に及ぼした影響」を明らかにすることでした。その面接調査に広島県臨床心理士会のメンバー87名が協力しました。当時の会長の提案で、調査の最後に被爆後の人生を支えたものを捉えるために、一人ひとりに15分「あなたのモットー、座右の銘、大切にしてきたことは?」と尋ねました。そして、被爆者396名、統制群として非体験者116名のデータを、会長を中心に結成した研究プロジェクト6名で分析しました。

被爆者と非体験者との違い

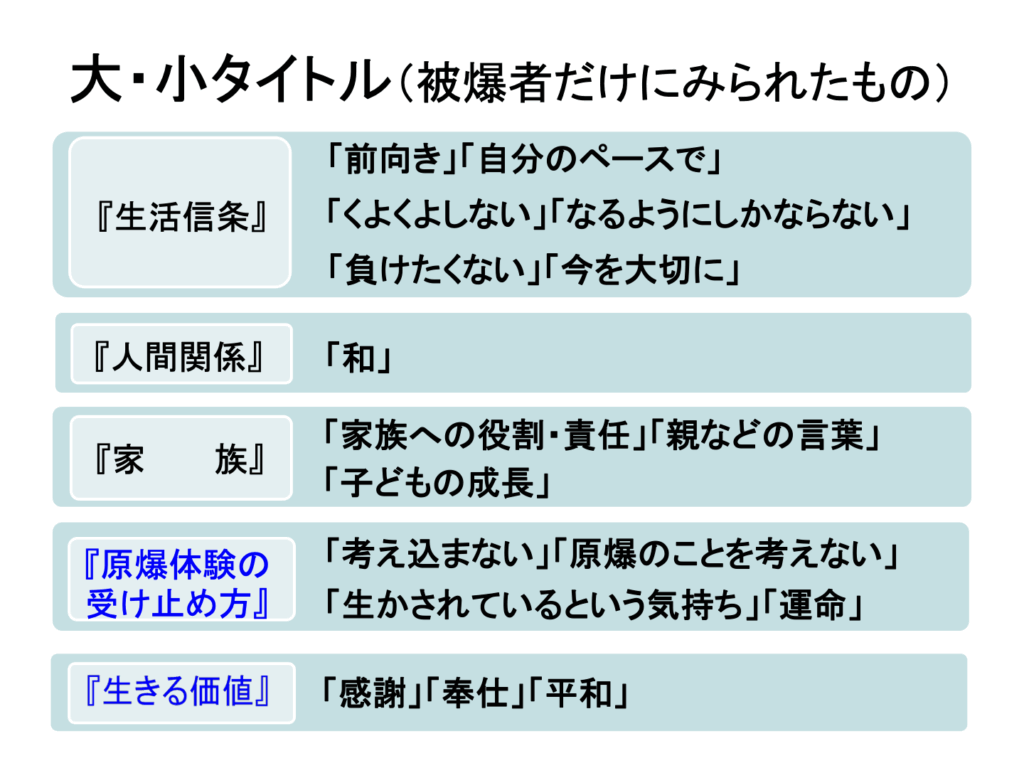

被爆者と非体験者ごとに、得られた回答のうち人生を支えたと考えられるキーワードを選んでカード化し、似たものをまとめて分類してそれぞれの内容にふさわしい「小タイトル」を、さらにそれらを分類して「大タイトル」を付けました。

その結果、被爆者の方が非体験者よりもカテゴリー化されたタイトル数が多く、内容も多様だとわかりました。つまり、被爆者は人生の様々な苦しい局面を生き延びるために、多様な支えや考え方を必要とし、それらを実行してきたということです。被爆者だけにみられた大・小タイトルは表をじっくりご覧ください。

では、なぜこれらのタイトルが被爆者だけにみられたのでしょうか。元の発言に立ち戻るなど詳細に検討し、わかったことは以下の3点です。

1つ目は、大タイトル『生活信条』の小タイトル「前向き」「くよくよしない」「今を大切に」など、また、大タイトル『原爆体験の受け止め方』の小タイトル「考え込まない」「原爆のことを考えない」から、被爆者の原爆被害への主な対処法は、「過去より今と未来を見て生きる」という姿勢です。これは「回避」とも繋がります。今もフラッシュバックに苦しむ被爆者もおられ、そうせざるを得ない事情もあります。

2つ目は、「和」「家族への役割・責任」「親などの言葉」「子どもの成長」など、「人との繋がり、家族との絆」が被爆者を支えたということです。これは被爆者の多くが大切な人を亡くしたことから理解できます。

3つ目は、被爆者は原爆体験を「運命」「生かされている」と捉え、そこから「感謝」「奉仕」「平和」という『生きる価値』が形成されたということです。皆さんは「感謝」「奉仕」が理不尽に被害に遭った被爆者にだけみられるのを不思議に思うかもしれません。被爆者は大切なものを次々と失くしたことにより、ごく普通の暮らしや周囲の支えがとても有り難いことと実感され、他者にも親切に関わるようになったとわかりました。このように、傷つきや苦しみを乗り越えることが人間的成長をもたらすことをPTG(心的外傷後成長)といい、最近とくに注目されています。

私が学んだことと継承の問題

この研究を通して、私自身に変化が起きました。まず、「日常の当たり前の有り難さ」です。朝「行ってきます」と家を出て仲間と仕事をし、帰宅して家族と食卓を囲み、入浴して寝るという当たり前が、実はそうでないと気づきました。そして、限りある人生、毎日の身近な人や風景との出遭いをより大切に感じるようになりました。さらに授業への活用です。喪失と再生を描いた映画を鑑賞後、3つ問います。「主人公が失ったものは?」「支えたものは何か?」(次が難解)「では、失うことで得たものはあるか?」と。受講生から様々な意見が出され、とても刺激的です。

現在、被爆者の高齢化と減少に伴う伝承の課題があります。今の私たちは、被爆者に直接お聴きして学ぶことのできる最後の世代です。漫画家こうの史代氏も、そのような問題意識から作品「夕凪の街・桜の国」「この世界の片隅に」を描いたとのことです。また、広島の高校生が被爆者に直接話を聴き、何度も直しながら被爆体験の絵を描く活動もそのひとつです。さらに、私たちの世代もいずれ年を取っていき有限です。当事者からの学びを活かし、それぞれができる範囲のことを実践し、伝えていきたいものです。

「ゴジラ-1.0」の見どころ

ゴジラは水爆がもたらした悲劇の産物です。主人公は特攻隊員でしたが、無事帰宅すると家族が皆亡くなっていました。「生きて帰って来いと言ったのに…」。自分だけ生き残った罪悪感から危険を伴う仕事に就き、出遭った女性と暮らすものの結婚に踏み切れません。「僕の戦争はまだ終わっていないのです…」。仲間とともにゴジラに立ち向かい、苦しみを克服し立ち直る物語です。

●参考文献

被爆者の心の調査プロジェクト(2018)『被爆者の人生を支えたもの―臨床心理士によるインタビューから―』溪水社