巻頭対談: 島本理生×福島哲夫

福島 今日はお越しいただき、ありがとうございます。

島本 こちらこそ、ありがとうございます。

福島 ずっとお会いしたいと思っていたので、この機会をいただけて、本当に幸せです。

島本 映画の監修の件も、ありがとうございました。

福島 いえいえ。本当に私でいいのかなと思いながら、でもせっかくだからと引き受けまして、とても楽しい経験をさせていただきました。実は原作の方は、僕がカウンセリングをしているクライエントさんから薦められて、けっこう早くに読んでいたんですよ。そうしたらある日突然、オフィスに電話がかかってきて、それが「『ファーストラヴ』という映画の監修をしてほしい」という依頼で、最初は何か騙されているのかなと驚きました(笑)。それから、まだ制作途中の脚本を見せてもらい、「この部分のカウンセラーの言葉づかいはちょっと直したいですね」みたいな話をしたのですが、「ちなみに主役はどなたなんですか?」と聞いたら「北川景子さんです」と言われて、またびっくりして。以前からファンだったので内心とても嬉しかったんですが、表情には出さないようにしてました(笑)。

その後、北川さんとは撮影前に監督といっしょにお会いして、役作りのために実際にカウンセリングを受けてもらったりしました。容疑者との面会室のシーンの撮影に立ち会ったのですが、もうリハーサルのときから、しっとりした優しさと温かみのあるカウンセラーが出来上がっていたんですね。それで、北川さんに思わず、「いや、素晴らしいですよ。その声の質とテンポが素晴らしい」と言ったら、「先日受けたカウンセリングのことをしっかり頭に浮かべながらやっています」とおっしゃっていて。もう完璧な演技だったので、僕から何か申し上げるようなことは特になかったですね。

島本理生著『ファーストラヴ』文藝春秋刊。

第一五九回直木賞受賞の長編ミステリー。

二〇二一年に映画化され、主人公の臨床心理士/公認心理師役を北川景子が演じた。

島本 私も映画を拝見して、北川さんが演じられた主人公が原作よりも優しくて落ち着いていたことが一番印象的でした。小説だと、ミステリー要素やエンターテイメントを意識した分、物語を盛り上げるために主人公のセンシティヴな内面を目立たせるところがあったんですが、映画の北川さんからは包容力みたいなものが、台詞のない場面でも伝わってきたのが印象に残っていますね。そこがすごくリアルだったなというふうに思います。

福島 僕が立ち会った撮影の中に、カウンセラー役の北川さんが、容疑者である若い女性に週刊誌の記事を見せて問い詰めるシーンがあったんですが、北川さんは「これは厳しすぎる、心をえぐるようなことなのでしない方がいいです」と監督に主張されたんですね。で、後ろに立っていた僕の方を振り向かれたので、「臨床心理士や公認心理師ならそういうことはしないと思います」と答えたことがありました。そうしたら監督も「では週刊誌は鞄の中に仕舞っておきましょう」となって、セリフも少し変わりました。

島本 映画の中でも『ファーストラヴ』はエンターテインメント作品と呼ばれるものですけれども、だからといって過激に追い詰めるようなところがなくて、本当に心の中に寄り添うというか、向き合うような流れになっていて・・・。やっぱり現場でもそういったやりとりがあったんですね。その結果、女性の心というものに対して、ものすごく深くまで迫るような仕上がりになっていたと思います。

福島 僕が映画を見て最初に思ったのは、「ああ、男でごめんなさい」ということだったんですね。何か自分が男であることの罪深さというか、その男という存在が女性という存在をいかに傷つけているのか、あるいは傷つけ得るのかということについて、すごくズシーンと重いものを感じました。

島本 それは小説の中で女性を扱う上ですごく難しいところですね。私自身、書く上であまり男性を責め過ぎないように書きたいという思いはあるんです。というのも、やっぱり自分が責められているように感じると、そこで人は思考停止してしまいがちだと思うので。あまり片方の性だけを責めないように、もし物語の中で何か間違いを犯してしまった男性が出てくるとしても、じゃあ、なぜそんなことをしたのかということをできるだけ読者に理解できるように書きたいなという思いはあります。

男性の読者で、福島先生のようにすごく何か申し訳なく感じたという方もいれば、「こんな男ばかりじゃない」「本当にこんな男いるの?」という感想が届くこともあって、パラレルワールドだなと思いますね。そこが小説の面白さでもあるんですけど(笑)。

小説とカウンセリング

福島 しかし、島本先生は作品が多彩ですよね。主人公は繊細で傷つきやすくて・・・みたいな部分は一貫している感じですが、登場する男性たち、あるいは女性の友人なんかは本当に多彩で。ストーリーも多彩ですし、本当にすごいなと思いますね。

島本 もちろん、書けなくて苦しむことは多々あるんですが、基本的には人間にすごく関心があるから書くことを楽しめるのだと思います。接する相手も、世代や性別が違うことで見えてくる強さだったり弱さだったりというものがそれぞれあって・・・。何かその人の深い部分に触れるようなときに、それを言葉で表現したくなるんですよね。

福島 その点は、僕も似たような仕事をしていると思うんですね。だいたい週に二〇セッションくらいしているんですけれども、その二〇時間はクライエントと一対一ですごく深い話をします。そうすると、本当にいろんな方がいろんなことで悩まれていて、そして時にはこちらを厳しく問い詰めたり、あるいは「前回のカウンセリングは意味がなかった」みたいに批判的なことを言われたりもします。でも、みんな違っていて同じことは二度とないですし、だからいつも新鮮な気持ちでお会いできるんです。

作家の方がすごいなと思うのは、そこにさらにクリエイティビティが加わって、自分で物語を作り出せることですね。僕たちが書く論文のクリエイティビティとはもう全然違う、すごい世界があって。それは大変な営みだと思います。

島本 とはいえ、フィクションであるがゆえに、ある種都合の良いように物語や登場人物を書き換えられるメリットはあると思うんです。けれども、実際の人間関係の中だと、やっぱり人の感情って思いどおりには行かないですし、先ほどのお話のように、相手の感情がぶつかってくることもあると思うんです。そういうときってすごく疲れたりされないのですか?

福島 疲れるというよりはやっぱり傷つきますよね。時には「穏やかな言い合い」みたいになることがありますし。でも結局、その言い合いがうまく建設的な方向になっていったらすごくうれしいですし。そうではなくて、カウンセリングを受けるのをやめますとなった場合にはこちらも傷つく。ある程度傷つくんですけれども、また何とか乗り越えていく。クリエイティビティとはまた違った力が必要なのかなという感じがしますね。

島本 現実の中の人間関係で、そういった混乱した感情を相手にぶつけたら、うまく行かないことが大半でしょうし、そのためにも、安心して感情をさらけ出せる、カウンセリングのような場はとても必要だというふうに私も感じています。

でも、何でしょう。その「対話」がうまくいくときって、何か相性だったり、タイミングだったりがあるのでしょうか。それとも、まずは相手の話を真っすぐ聴くといったシンプルなことなのでしょうか?

福島 まずはできるだけ共感的に、相手の視点に立って聴くというのが基本ですけれども、大切なのはいかに相手が言いたいことの本質をぐっと摑めるか、しかも肯定的に寄り添えるかみたいなところですよね。あと、「今はこれを言うのはちょっと待とう」みたいなタイミングの問題もありますし、静かに少しずつ話した方がいいだろうという人がいたり、いっぱい話してくる人にはこちらもいっぱい話して・・・みたいなこともありますね。あちらはいっぱいしゃべっているけれども、実は自分で止まらなくなっちゃっているから話しているだけで、止めてあげたほうがいい場合もあるんですよね。

島本 ああ、それは今までまったく気づかなかったです。私のまわりにもディープな悩みを打ち明け出して止まらなくなる友人や知り合いっているんですけど、それがあまりに一方的に長時間続くと、さすがにこちらも聴くのが辛くなってきて。でも、「遮っちゃいけないのかな」と思ってました。たしかにそういうときって、相手はどんどん混乱したり、あるいはヒートアップしてきてどこで止めたらいいかわからなくなっていたりしますよね。

福島 カウンセリングの良いところは、そこで一旦止めて、「じゃあまた来週、続きをお話ししましょう」というふうにできることです。普通の友人関係だと、なかなかそれは難しくて、また会おうと言ってもそれがいつになるかわからない。その点、カウンセリングは毎週予定を入れて、とにかく継続的に取り組むことができるんですね。

対話の中にある救い

福島 先ほどの「カウンセリングをしていて疲れないか」という質問なんですけど、一番伝わりやすい答えが、僕は子どもの頃から暗い話が好きなんです。暗い話をたっぷり聴くと、「ああ、生きている」という感じがするので(笑)。

島本 (笑)そうなんですね。じゃあ、比較的暗い話を聴き続けても、もともと苦にならないんですか?

福島 そうなんです。明るい話を聴いているとすごく疲れてきて、「どうぞご自由に」と言いたくなるんですけれども、例えば「死にたい」と言っていた人が「最近はあまりそう思わなくなった」とか「生きていてもいいかな」と思うようになってきたというふうになると、とても嬉しいんです。だから、単に暗い話だけが好きなのではなくて、状況がちょっとだけ良くなる、これがすごく大好きで。それがあると、ほかの辛い話というか、ほかのうまくいかないカウンセリングも耐えられるんですね。

島本 確かにプライベートの会話のときでも、初めはお互いに悩みを抱えてごちゃごちゃしている状態から、話すことでだんだんお互いがすっきりしていく感覚って、とても清々しいですし、信頼関係がそこで一段深まっていくような解放感だったり、嬉しさがありますよね。

ちょうど昨日、一九五一年に撮られた『田舎司祭の日記』という映画を観てきたんです。神学校を出たばかりの若い神父が北フランスの田舎町に派遣されるんですけど、村の人たちは噂話をすることぐらいしか楽しみがないようなところで・・・。初めは彼の崇高な志と、村の人たちの雰囲気が全然合わなくて苦悩するんですが、一人、溺愛していた幼い息子を亡くして絶望しているご婦人が出てくるんです。自分はもう神様なんか怖くない。神の罰ならもうとっくに受けた。神様のいない国に息子と行きたいというふうに言っていて。それで若い神父は彼女を見捨てられなくて、「神様とは何か」という対話をほとんど討論のような形でするんです。すると、ふと突然、ご婦人のほうが神の国が見えたような表情になって、初めてそこで息子が死んだことから救われるという、そういう宗教的な対話も、ある種すごくカウンセリング的だなというふうに思ったんです。今のお話を伺っていて、ふとその場面を思い出しました。

福島 ああ、そうですか。うんうん。

島本 人って絶対に自分のことを自分自身だけだとわからないと思うんです。何か対話によって導かれるというか、これは人が普遍的に、古来から必要としてきたことなんだなというふうに、その映画を観てすごく思いました。

福島 なるほど。たとえ「神」という名前で呼ばなくても、対話の中にそういう尊い瞬間が来るとか、二人で対話しているけれども、それを超えた何かが訪れるということは確かにあると思いますね。それを待つための対話というのが、カウンセリングでもあるし、友人関係でも深い対話だと、そういうものがあったりしますね。

島本 ただ、ちょっと最近感じることがあって。そういう暗い話や深い対話というものをしてはいけないんだと思っている方って結構多いですよね。私の周りでも、「愚痴を言ってしまってごめん」とか「こんな暗い話をしてごめん」とか、そういう言葉をつけて、相手が途中で話を切り上げようとすることがわりとある。私はお互いが親密になればなるほど、そういう話ができるのが醍醐味だと思っていたのですが・・・。何かそういったものを見せてはいけなかったり、見たくないと思っていたり、そういう人が今はすごく多いように感じられます。

福島 僕もすごくそう思いますね。特に今の若い人たちの友達関係は、自分の暗い話や病んでいる話の中身をちゃんと相手には言わないことがすごく増えていますね。最近の調査でも友人には自分の悩みを打ち明けず、親にだけ言っていることが明らかなんです。もう親しかいないんですね。親戚も隣近所も友人も心を開けないので、残るは親だけなんです。そうすると、いい親だといいんですけれども「毒親」だと、悩みすら聞いてくれなかったり、あるいは本人のせいにしたりして本当に傷ついてしまって、ほかの修復する場所がないというのが今の若者の苦しいところだと思うんですね。

おそらく世界的にそうですけれども、日本もこの数十年、悩んでいることや苦しいことをあまり人に言わない。それから、自分の内面の豊かさまでも、あまり人には出さないという生き方になってきています。そのことはもうずっと感じていて、内向人間が居場所を失っている気がするんです。日本にはもともと内向型の人が多いのだから、そういう人たちが活躍できる場所と価値観をみんなが持って、「内向人間でいいじゃないか」と、個人的に内向人間の復権を唱えているんです。

そういう人間が、堂々と生きていける世の中になるといいなと思いますし、そうしないと結局、内向的な人は引きこもってしまう。引きこもるしかなくなって、今日本に一〇〇万人以上の引きこもりの人がいるわけですよね。

島本 そうですね。引きこもりの問題って非常に難しいなと私自身は感じていて、たとえば親に反抗するにしても、外にエネルギーが出ている状態ならまだわかりやすいと思うんです。でも引きこもっていると、おそらくそれを見ている側の人は、どうしていいかわからないというのが正直なところだと思うんですよね。

最近は、そういうふうに自分の内面を隠す一方で、何か自分の精神状態の悪さというものを、自己責任だと思いすぎる人が増えている印象もあります。この前話していた年下の女の子が、最近すごく精神状態が悪くて、メンヘラっぽくなってきたから、迷惑をかけるので人に会いたくないというふうに言ってたんですね。でも、よくよく話を聞いてみると、身内の方が亡くなったり、仕事で大きなトラブルがあったりして、精神状態を崩しても仕方ないような原因や理由がとてもはっきりあったんです。それって普通に心が機能していたら精神状態が悪くなるのは当たり前と私なんかは思うのですが、何かそういうときにでも、メンヘラ、という言葉であたかも自分に問題があるかのように言ってしまう。どんなときでも通常運転でこの日常生活を回していかなければいけないというふうに、今の人たちはちょっと思い過ぎなのではないかなというふうに感じるんです。

夢と想像力

福島 僕の専門の一つに「夢分析」があるんですが、最近は夢を見ない人がどんどん増えているんですよ。

島本 ええっ!夢を見ない人っているんですか?

福島 そうなんです。「夢を見ましたか」と聞くと「見ません」という人と、それから「たまに見るけど覚えていません」という人が大多数で、「最近こんな夢を見ました」と言える人は滅多にないんです。おそらく島本さんは言える方だと思いますが(笑)。

島本 そうですね(笑)。

福島 そういう人は少数派になっちゃったんですね。「夢分析」ってその人の夢をお聞きしながら、まあ「味わう」という表現が一番近いんですけれども、ポジティヴな目で味わっていくと、夢そのものがどんどん変わっていって、それに伴って自分の心理状態や行動パターンが変わってくるという、これが「夢分析」の醍醐味なのですが、そういうことができる人がすごく少なくなってしまいました。

島本 人はなぜ夢を見なくなったのでしょうか?

福島 まだはっきりとしたエビデンスは出てないんですけれども、一つは、先進国の中でも日本人は一番睡眠時間が短くて、それがさらに短くなっていっているんですね。あとはテレビやスマホを見て、イマジネーションを奪われているという、そういう感じもしますね。

島本 確かに、テレビを延々見続けるということは少なかったんですけど、スマートフォンが普及してからは本当に寝る直前まで見てしまったりして・・・。表面的な情報だったり、書いた人の一方的な主観が、頭の中でいっぱいになり過ぎて。そうすると自分の想像力や余白というものがどんどんなくなっていく感じはありますね。

福島 島本さんは普段どうやってその想像力やクリエイティビティを保たれているんですか?

島本 私は、たぶんスマートフォンが作家にとっても一番の敵だと思っていて(笑)。しかも強敵なので、意識的に機内モードにしたり、メールの通知が表示されないようにしたりして、とにかくスマートフォンを物理的にあまり使えないようにしています。あと、昨日その映画館に行ったときも、たまたま隙間の時間ができたので、できるだけ今時じゃない作品を狙って入ってみたんですね。そうやって意識的に自分を日常から切り離して、少し特別な空間で心落ち着ける時間を作るようにはしています。今のコロナ禍だと色々制限があって難しいのですが、映画館や美術館もそうですし、あとは旅行中の移動や、駅のホームで待っているときに、ただ景色だけを見るようにしてみる。情報過多の都会において、自然にそういう瞬間が生まれることは今ほとんどないので、普段から自分で意識的に作るようにしています。

本をたくさん出していると、どんどんアウトプットが増える一方で、インプットの時間がなかなか取れなくて。今は仕事もメールで全部来るので、その返信だけで朝の一~二時間が簡単に取られてしまったりするんです。本当はパソコンを開くときって小説を書くときだけにしたいんですね。

福島 それは大事なことですね。小説は夜書く派ですか、昼書く派ですか?

島本 最近は夜は一切書かないです。小学生の子供がいるので、朝一緒に起きて夜一緒に寝るという生活を今はしています。ただ、そういう生活をするようになってから精神的な不調はすごく減りましたね。

若い世代に向けて

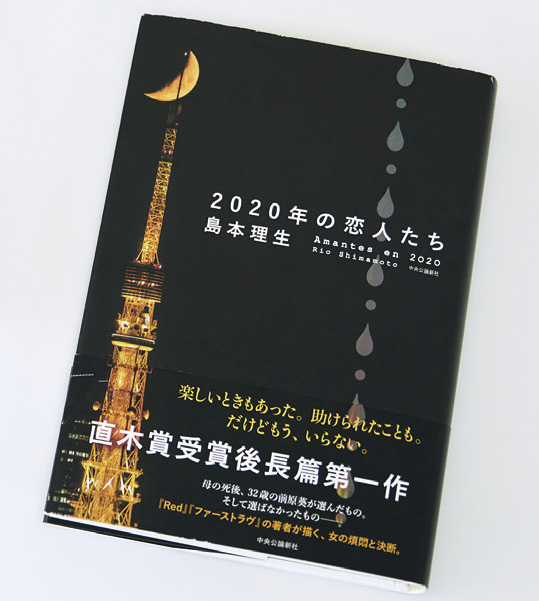

福島 最新作の『2020年の恋人たち』を読ませていただいたんですけれども、健康的だなあと思って(笑)。

島本 (笑)小説からそんなことまで読み解かれてしまうのですね。

福島 主人公の行動と思考がとても健康的で、しかもエンディングもすごく良くて。言ってみれば、我々カウンセラーが目指しているのもこういう世界だし、島本さんが健康になられてきているんだなあという(笑)。

島本 そうかもしれないです。強制的にでも健康的なサイクルで生活をせざるを得ないというのがやっぱり心身には良いというのもあると思いますし、もう一つは、年齢を重ねることで楽になったという実感があります。やっぱり女性は若いうちって、本当に今から振り返ってみても大変だったなというふうに思うんですよね。女性だからと求められるものだったり、役割だったりがあって、それに振り回されたりもして。何か一人の人間として社会に立つということが、本当に難しかったし、どんなに努力しても若い女扱いしかされなかった、という経験は今振り返ってみると、たくさんありますね。

それで、今は自分がその大変さから少し抜け出せたからこそ、次の若い世代の方には、女性としてではなく、人としてもっと伸びやかに生きられる世の中であってほしいなというふうにすごく思うんです。その一方で、若い男性だったり、男の子の孤独というものも考えていかなければいけないなというふうに最近思うようになったんですね。

というのも、今思い返してみると、確かに若い頃って嫌な目にも遭うし、危険なこともあったのですが、その分、助けてくれる人も多かったんです。それに比べると、若い男の子って、助けを求めることも、また助けてくれようとする人も、若い女の子に比べると少ない印象があります。それこそ、若い男の子の孤独だったりをどうやって社会が助けていけばいいのだろうということも最近はよく考えます。

福島 なるほど、確かにそういうことはありますね。以前カウンセリングをしていた若い男の子なんですが、「自分の彼女に嫉妬している」と言うんですね。それで「どうして?」と聞いたら「彼女にはいろんな助けてくれる人がいる」と。「僕も彼女を助けているし、ほかの人もいろいろ助けていて、それはすごくいいと思うけれども、僕にはそういう人が誰もいない」と。

島本 その男の子は、自分は彼女を助けていると思う一方で、自分が彼女に助けられているとはあまり感じてないのですか?

福島 そこはあまり意識していないみたいで・・・。そのあたりが若い男性の難しいところで、共感性が少ないというか、相手の立場に立つという視点があまりないんですね。

島本 女の子に比べると、そもそも男の子のほうが成長段階で、共感性だったり、感情を語るということをあんまり求められなかったり、重要視されていないと感じることはあります。

福島 そうですね。おそらく発達的にも、そういう共感性や感情が育つのが、男の子のほうが遅いと思うんですね。だから、男性も三〇歳を過ぎると、だんだんとそういうことが語れるような人が増えてはくるのですが、二〇代の男性は「苦しんではいるけれども語れない」みたいな、そういう人がすごく多いですね。だから、周りからの援助も受けにくいということがあると思うんですね。

これも科学的な調査の結果なんですが、年齢が上がれば上がるほど幸福度は増していくというのが、世界的にもあるんですよ。

島本 ああ!やっぱりそうなんですね。 福島 はい。六〇歳、七〇歳、八〇歳と、年齢に比例して幸福度は増しているんですね。確かに僕も、今は六〇歳を過ぎましたが、だいぶ楽になりましたね。だから、島本さんもまだまだ先は明るいと思いますよ(笑)。

島本 ああ、それはすごく希望のある言葉で、嬉しくなりますね(笑)。

福島 そうなると今度は、若い人たちにちょっと幸せを分けてあげようと思いたくなりますよね。今の若い人は、この先もずっとこんなふうに苦しいことが続くと思っているでしょうし、自分のどこをどう伸ばすと幸せが来るのか、幸せに近づくのか、なかなか想像できないので、やっぱりそこは上の世代が少しヒントをあげたほうがいいですよね。

島本さんはそれを小説という形で実現しようとしているし、僕はカウンセリングと教育によって若い人を応援するという感じで、やっぱり我々は似た仕事をしていると思うんですけどね。

島本 そうかもしれないですね。私の読者には若い方も多くて、すごく切実な悩みだったり、つらかった過去についてのお手紙をいただくことがよくあるんです。そういう読者の方に、やっぱりこれからも向けて作品を書いていけたらなと思いますね。

福島 ちょっと僕のほうがしゃべり過ぎちゃったかもしれないですが大丈夫ですかね?

島本 いえいえ、すごく興味深いお話をたくさん聞かせていただいて、ありがとうございました。

福島 いえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。

島本理生(しまもと・りお)

一九八三年生まれ、東京都出身。一五歳の時に「ヨル」が「鳩よ!」掌編小説コンクール第二期一〇月号に当選、年間MVPを受賞する。二〇〇一年に「シルエット」で第四四回群像新人文学賞優秀作を受賞。二〇〇三年には『リトル・バイ・リトル』で第二五回野間文芸新人賞を史上最年少で受賞した。二〇〇五年『ナラタージュ』が第一八回山本周五郎賞候補となるとともに、「この恋愛小説がすごい! 二〇〇六年版」(宝島社)第一位、「本の雑誌が選ぶ上半期ベスト一〇」で第一位を獲得しベストセラーとなった。さらに二〇一五年に『Red』で第二一回島清恋愛文学賞を受賞、そして二〇一八年『ファーストラヴ』で第一五九回直木三十五賞を受賞した。最新刊は『星のように離れて雨のように散った』。

福島哲夫(ふくしま・てつお)

明治大学文学部日本文学科卒業、慶應義塾大学大学院博士課程単位取得満期退学。一九九九年より、大妻女子大学人間関係学部専任講師を経て、現在は大妻女子大学人間関係学部社会・臨床心理学専攻および大学院臨床心理学専攻教授。二〇一四年より成城カウンセリングオフィスを開設。研究領域と実践の中心は、ユング心理学ならびに「その人その人に合わせた様々な心理療法(カウンセリング)を、工夫して適用する統合的心理療法」と後進への指導。二〇一九年より日本心理療法統合学会の初代理事長を務める。著書に『公認心理師標準テキスト 心理学的支援法』(共編著、二〇一九年)、『公認心理師必携テキスト』(共編、二〇一八年)、『心理療法統合ハンドブック』(共編著、二〇二一年)ほか多数。