巻頭対談: うおやま×松下姫歌

松下 うおやま先生の漫画を読んで本当に感激して…ファンなんです(笑)。

うおやま それはありがとうございます(笑)。

松下 今号の特集テーマが「心の多様性」なんですが、これはもう先生に頼むしかないと思いまして…。先生の漫画は、例えばマイノリティとかそういう視点ではなくて、登場人物一人一人が「かけがえのなさ」を持っていて、その一人一人の生きている姿がすごく丁寧に描かれているところがすごいというか、そんなふうに多様な、いろんな「色」を持った人たちが出会って、関係ができて、世界が広がっていく様子を描ける人がいるんだと思って、とても感動しました。

うおやま 確かに多様性については、描いているうちに意識するようになったかもしれないですね。ただ、最初から意識していたわけではなくて、『ヤンキー君と白杖ガール』(以下、『ヤンガル』)を描き始めたのは弱視のことを知ってほしいということがまずありました。でも障害のある人を描くからといって、その人が特別であるというふうには読んでほしくなかったんです。自分の父親が後天的な弱視なんですが、自分にとっては「父」であり「人間」であって、特に「障害者」という目では見てませんでした。だから、「障害者が主人公の漫画」と聞くと、自分とは関係ない人の話で、頑張っている姿を見て感動する話だ、と色眼鏡で見られることが多い気がしますが、そうではなくて「障害者」も自分と同じ人間であるというふうに見てもらいたいという思いがありました。

で、実際に描こうとすると、弱視の主人公が感じる生きづらさを「障害者」のみの話ではなく、社会全体をとらえて描く必要があるとだんだん気づいてきました。障害以外にも皆いろいろな事情を持っていて、それこそ多様な、それぞれ人が抱える悩みとか苦しみとか、家庭環境の問題だったり引きこもりだったり、そういうふうな様々な生きづらさがある。誰もが「当事者」であり、それは、個人以上に社会全体の問題なのではないか。弱視だけにとどまらず、他の様々な生きづらさもいっしょに並べて描かないと、他人事で終わってしまうのではないかということに、だんだん描いているうちに気づいてきて、多様性を描くことを意識するようになったという感じですね。今、多様性が大事と言われているのも、障害者やLGBTQを自分とは違う別の世界の人だから理解し合えない、とするのではなくて、「自分も含めていろんな人がいる」ということをまずは理解しようみたいな流れがあるんじゃないかと思います。

松下 なるほど、そういう理由があったんですね。最初から多様性について意識されているのかなと思ってました。『ヤンガル』だと、登場人物の名前に必ず色が入っていたり、町の名前が「虹町」だったりしたので。

うおやま いや、そんな意識高くはなかったです(笑)。

色についても全部偶然ですね。

松下 そこが偶然なのも面白いですね(笑)。『ヤンガル』では、ヤンキーの黒川君が弱視のユキコさんに出会うことで、彼女の見ている世界というか、黒川君にとって新しい世界を知って彼が感激するというシーンがありました。実はこういうことって、心理臨床をやっていてクライエント(相談者)に会うと、すごく感じることなんですね。いわゆる「普通のお母さん」に見えても、自分が知っていると思っている「お母さんの世界」とは違うということが、話を聞かせてもらうことで初めてわかったりします。私たちは何か知らないうちに同じ世界の中にいるように思ってしまうところがあるけれども、実際には一人一人が、その世界の中で体験していることも見えていることも違っていて、出会いを通してそのことがわかるのが私自身はすごく面白いと思っているところなんです。

街を牛耳る最恐ヤンキー 黒川森生

Ⓒ Uoyama/KADOKAWA

Ⓒ Uoyama/KADOKAWA

うおやま そういう自分と違う考えや環境にいる人と出会って、そこで理解しようとできるかどうかが多様性社会の大変なところですよね。今はSNSを通して、本当に自分の知らなかった立場の人たちの情報がいっぱい入ってきて、そういうマイノリティの人たちが自分たちの権利を認めてほしいと主張しているじゃないですか。障害者の方だったら「車椅子でも駅を使いやすくしてほしい」とか、何かそういう声を上げるたびに「わがままだ」とか「少数派がうるさい」とものすごい反発が起きてますよね。そうではなくて、相手にも大変な事情があるとか、自分は持っているけれども相手は持っていないものがあるんだということを知って、やっぱりその権利を認めていかないといけないと考えた方がいいと私は思っています。難しいことかもしれないけれど、これが今の社会の一番の課題のような気がしますね。

多様性を社会が受け入れるということ

うおやま 障害者についての本を読んで歴史を学んだんですが、車椅子の人がバスに乗れるようになるまでの道のりの大変さとか、もう放っておいたら永遠に乗せてくれないので、半ば無理やり乗り込んでいくんですね。そうすると乗客からものすごい罵声を浴びせられて、そういうことを経てようやくバス会社が対応するようになったとか。結局、放っておくと進まないからマイノリティの側が自分たちで動いてきたという歴史がずっと続いてきたんですね。

松下 そのあたりの難しさはどうして起きると思っていますか?

うおやま 海外だとデモとかストライキで国民の意思を示すことがよくある印象ですが、やっぱり日本人はおとなしくて従順すぎますよね。あと、基本的に怒り方がわからなくて、結果として上の言うことに従ってずっと我慢している。そしてあるときに、勇気ある人が「もう我慢ならんぞ」と立ち上がって、それでやっと物事が動くところがあります。

一方で、日本はデモがやりにくい国でもあって、何か行動を起こすとすぐに「デモなんかするな!」と周りから反発を買うところがありますよね。他にもいろいろ難しさはあると思うんですけど。

松下 やっぱり社会というか、そういう大きい括りになると同調圧力的なことも出てきますよね。でも、個々の人になったときには、さっきおっしゃったみたいに、自分の知らなかった価値観であったり、世界であったり、事情であったりを知って「そうなんだ」というふうになる人もいれば、何か反発を感じる人もいます。

うおやま すぐに受け入れられない人がいるのはしょうがないところはあると思うんですが、でもやっぱりそこを一歩進んで、理解というか、世の中にはいろんな人がいるんだということだけでも気づいてもらえるといいかなと思いますね。理解するのは、それはそれで難しいのかもしれないので、こういう人もいるんだということをずっと漫画では描いてきました。いろんな事情があるというのを知ることが大事だという、それこそが多様性なのかなと思います。

「障害者」という言葉が持つイメージ

松下 作品を作っていく中で多様なキャラクターというのは、どういうふうに生まれて来るものなんですか?

うおやま 意識して考えるというよりは少しずつ地道に広がっていった感じですね。『ヤンガル』の場合はまず主人公の二人がいて、ユキコの方にそのお姉ちゃんが出てきて、黒川君のライバルとてして獅子王さんが出てきて、お姉ちゃんの方には「家族のしんどさ」を描くという役割があって…という感じです。障害者の仕事のことも描きたかったのでユキコのバイト先の人もいろいろ考えたりしました。ただ、弱視の子が職場に適応する大変さを彼女だけの問題にはしたくなかったので、バイト仲間に同じように適応できていない引きこもりのキャラクターを出して「皆にとって働きやすい職場とは」を考えたり、障害者雇用に理解を示す店長も出てくるんですけど、生まれながらに善人キャラだと都合が良すぎるので、本人の過去の体験があって今があるというふうに描いたりしました。

松下 なるほど。弱視であることによってどういう問題や難しさがあったりするのか、そしてどういう人とどういうところで出会っていくのか、実際の社会の中では、いろんな人と出会っていく中で理解をされたり、されなかったりもするわけですよね。読者の側も、身の周りに弱視の人がいたりする人もいれば、会ったことはないけれども、そういう人がいることを知って、ちょっと親身になって考えることができるようになったりとか…。

うおやま 実際に弱視の知り合いはいないかもしれないけども、漫画に描くことによって「0が1になる」というか、「今までまったく意識していなかったけれども、こういう人もいるんだ」というふうに思ってもらえるだけでも全然違うと思っています。私自身も知らないことがたくさんあるけど、知らないと本当に想像することもできないので、漫画で出会ってちょっとでも知ってもらえるきっかけになったらいいなと思いますね。

実は私、自分の父親のことを「障害者」だと漫画を書き始めるまで思っていなかったんですよ。なぜかと言うと、父は当時、障害者手帳を持ってなかったので。ただ一緒にいて、書類に字が書けないとか一人で買い物するのが難しいとか、いろいろ大変なことがあったんですけれども、私は「障害者」だとは思っていなくて、「すごく目の悪い父」だというふうに思って生きてきました。だから、テレビで障害者が取り上げられたりしていても、父とは全然結びついていなかったんです。意外とそういう感覚の人っているかもしれないですよね。障害者である前に父であったり身内だったり友達であったりするという、「障害者の前にまず人間なんだよ」という感覚をどうにかして伝えられないかなと『ヤンガル』を描いているときはずっと意識していました。

一方で、反省するところもいっぱい出てきて、「障害者」という言葉にすごく固定的なイメージを自分は持っていたんですね。

松下 固定的なイメージというのは?

うおやま 例えば、白杖です。ヤンガルを連載する前、白杖を持っている人を街中で見かけると、「あっ、視覚障害者の方だ」と思っていたんですね。目が見えにくいという点では父と一緒なんですけど、父は白杖は持っていませんでした。なので、白杖を持っているだけで「障害者」というカテゴリーに無意識に入れて、何となく違う世界の人間だと自分は思ってしまっていて…。父のことは「人間」だと思っているのに、他人のことは別の世界の人だと感じてしまう。そういう矛盾や偏見がまず自分の中にあったんです。その矛盾が不思議で、解消しようと思って、漫画を一生懸命描いたというのはあります。

松下 例えば、医学的にどういう性質の問題で、どういう治療方針を取るべきかを考えるときにはその概念自体は必要だと思うんですが、じゃあ、その「○○障害」がその人に本当に当てはまるのかは疑問ですよね。実際は、一人一人異なるいろんな人がいて似ている部分を一つの言葉で括っているだけで、実はその括りの中に多様性があるはずです。「発達障害」という言葉が一般に知られるようになりましたが、発達障害の診断を受けた人に対して「障害受容はできているのか」といった議論のときに、実際のその人に当てはまる症状や課題だけでなく、診断ラベルの方を見て、その人には当てはまらないものまでひっくるめて云々されるように感じることも多くて。

うおやま あらゆる障害にそういう問題がありますよね。視覚障害者と聞くと大体の人はまったく見えない全盲を思い浮かべるんですよ。でも実は、人によって見え方がめちゃくちゃ違っていて。『ヤンガル』が当事者の方にすごく喜ばれたのは、弱視を取り上げたのが珍しかったこともありますが、本当はちょっと見えている人がいたり、ぼやけて見えている人もいれば、視界の一部が欠けている人もいる。そういうふうに見える/見えないの間にグラデーションのようにいろんな見え方があること自体がまず知られていなくて、その部分を描いたところでした。

例えば、発達障害ならじっとできない人なのかなとか、聴覚障害だったらまったく聴こえないのかなとか、車椅子の人だったら全然歩けないのかなとか。実はそうとは限らない。障害の違いもあるし、程度の違いもあるし、人間だから人格の違いもあって、そのあたりを雑にカテゴリー分けしてしまうと、たくさんの誤解を生んでしまうように思いますね。

漫画の理想と生きている現実

松下 人間って知らなかった世界と触れ合っていくと、それが喜びになったりもするし、逆にその世界に入るのが怖かったりもすると思うのですが、うおやま先生の作品の中では、それぞれの人が大事に出会っていく感じがすごくするんですね。もちろん出会うことの難しさとか、家族だからわかるところ、家族だからこそ向き合いにくいところもきっとあるはずで、わかり合いたくてもなかなかわからなかったり、すごく難しいこともあったりするのかなと思うんですが。

うおやま 漫画で描いていることはあくまで理想で、現実はこんなにうまくみんなが理解し合うことは難しいよなあと思いながら、でも「こうなったらいいな」ということを描いておくのも大事だろうと思っています。理想というか目指したい社会を描いておかないと、どこを目指したらいいかわからなくなるということもありますね。現実社会では、家族が理解し合えなかったりとか、孤独だったりとか、親との関係もいろいろありますし、その中で自分がより生きやすくなるにはどうしたらいいかを自分の頭で考えるしかないですね。

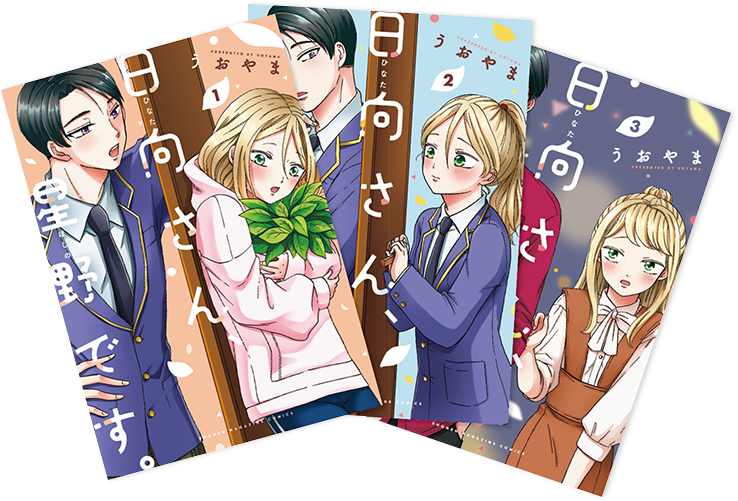

ただ、孤独はいけないと言うけれども、一人の方が楽な人もいるし、そういう人は無理に友だちを作らなくてもいいと思うんですね。最新作の『日向さん、星野です。』は引きこもりの女の子が主人公で、どっちかと言えば、「一人でいてもいいよ」という気持ちがちょっと入ってます。前作の『ヤンガル』では人と人との理想の繫がりを一生懸命描いて、でも、どこかでやっぱり、そんなに繫がりがある人ばっかりではないだろうと思ってて…。現実ではそんなにうまくは行かないだろうし、人と繫がらなければダメと言われたら辛い人もいるのかなと。今の社会は個々を大事にしているような感じもあるので、そこは自分でもちょっと揺らいでいますね。みんなと繫がればいいとは言い切れない、人によって違うだろうということは思います。

松下 それこそ「コミュ障」という言葉があって、ある種のやり方でのコミュニケーションのうまさがないと、そういうふうに呼ばれたりするんですけど、人との関わり方や繫がり方って常に丁々発止と言葉のキャッチボールができることだけではないですよね。黙っているけれどもその場に一緒にいられたりとか、離れているけれども何か居場所感を持っていたりとか、いろんな参加の仕方があったりしますし。

今、聞いていて思い出したのが、これは本(『ネガティヴ・イメージの心理臨床』戧元社)にも書いたことなのですが、私が自閉症のお子さんと初めて心理療法で会ったときに、目が全然合わないし、自分が一緒にいることを認識してくれているのか、ちょっとよくわからなかったんですね。最初の頃、その子が毎回、部屋をわーっと走っていって、私はその後ろを付いていく、ということを繰り返していたんです。何回かそれが続く中で、ふと「この子は自分の存在を感じていないのかな」と寂しくなって、ちょっと足が止まってしまった瞬間があって。そうしたらその子がピッと止まってくれたんですよ。

それで「ひょっとして…」と思って、私がまたちょこっと走ったら、その子もちょこっと走って。ああ、私のことをその子はちゃんと感じてくれているんだと思いました。それで、よく考えてみたら、目をわざわざ合わせないとか、こっちを向いてくれいるけれども、この子は一生懸命、私と一緒にいようとしてくれてたんだ、と気がついたんです。そうなると関係性も変わってきて、ベタベタとくっつくようになったり、少しずつしゃべってくれるようになりました。先ほどの障害者の話もそうですが、どこかで知らず知らずのうちに持っているイメージがあって、最初はやっぱり自閉症の子どもだから目が合わないと思ってしまっていた自分がいたように思います。でも、実際に会ってみると、そのイメージの裏側というか、生きて関わろうとしてくれているその人の心があるんだというのを感じました。

うおやま そのお話も、ちょっと関わっただけだったら、「人が嫌いな子どもなのかな?」で終わってしまっていたはずで、そこまでちゃんと関わりを持とうとしてきたからこそ、そういうことがわかってきたところがありますよね。もっと深く付き合ってみたら、人とは違うコミュニケーションの取り方があったというか、いわゆる「普通」と言われる人や一般の人とは違う愛情表現があったりとか。だからこそ、この多様性社会の中では自分の中の思い込みでなく、知識を増やすことが大切だと思いますね。

松下 障害もそうですが、何かそういう専門的の知識をまずは仕入れるみたいなところは仕事上あるのですが、それにハマってしまって、それこそ「今生きている本人」を見ずに、知識を被せて見てしまってることもまた起こりがちに思います。難しいですけど、やっぱり生きて関わるということが大事なんだなと思いますね。

うおやま 漫画家って本当に人と会わないので(苦笑)、私の場合はそんなに生の人と関わっているわけではなくて。だから、本当は現場にいる人が一番偉いと思いつつ、理想論を描いているというか、頭で考えた理想を言っているだけなので。でも、自分の頭で考えることも大事だと思っています。なかなかみんながみんな直接関われるわけではないから、やっぱり多様性社会になっていく流れの中で、世の中にはこんな自閉症の人がいて、発達障害の人がいて、LGBTQの人がいて、○○の人がいるんだというふうに、今はそうしたことがようやく可視化されるようになってきたと思うんですよ。

でも今度は、そういう自分とは違う人がいっぱいいて、どう理解し合えばいいんだみたいなことがありますよね。分断が起こったり、むしろ分断が進んでいるような感じがしています。一言で多様性社会といっても、みんな同じ人間なんだよって、どういうふうにしたら感じられるんだろうというのが課題かなというふうに思います。

松下 その中でやっぱり大事なのは、自分を大事にするじゃないですけれども、先ほどおっしゃっていた自分がどうあれば生きやすいかということですよね。

うおやま そうですね。自分を大事にした方がいいと思います。何か自分が生きづらさを感じたときに、まったく見当違いの敵を作って弱い人に矛先を向けているケースも結構あるので。障害者の方に八つ当たりするとか、視覚障害者の方を急に蹴るとか。そういうのって自分のイライラを弱い人に向けてしまうから起こるんですが、なんで自分がイライラしているのか、その原因を考えた方がいいと思うんですね。社会に問題があるのかもしないとか。やっぱり自分がどうしたら生きやすくなるかというのを考えるのは大事なのかなと思います。

心が疲れていると生きていけない

うおやま 一方で、政府は政府で本当に弱者切り捨てというか、私は個人事業者なのでインボイス制度の影響を受けるんですが、あれはエンタメ業界だけではなくて、一人親方とか個人のお店とか、細々とやっているようなおじいちゃんおばあちゃんにも降りかかって来ることなんですね。あと、もっとわかりやすい例だと、マイナンバーカードによる紙の保険証の廃止問題とか、うちの父みたいに目の不自由な人間は非常に大変です。暗証番号を入力できなかったり、高齢の方も、自分で更新に行けないとか。残念ながら『ヤンガル』を描いた四年前よりもそうした状況は悪くなっていると感じていて、弱者がより生きにくい社会になってきてますよね。デジタルが使える人と使えない人の格差もそうですし。

松下 日本の場合は、もうすでに超高齢社会なわけで、高齢者の方にとっていろんな意味で生きやすいということが大事ですよね。

うおやま 結局、高齢者や障害者の方が生きやすい社会は、みんなが生きやすくなると思うんですよ。『ヤンガル』で描いたのが、障害のある人が働きやすい職場はみんな働きやすいということなんです。弱い立場の方に合わせている社会の方が、絶対みんなにとって便利になるんですけど、今はできる一部の人に合わせている感じになってきているのがちょっと不安です。

しかも障害者や高齢者だけではなくて、だんだん国民全体が弱者のようになってきているなということも思っています。インボイス制度も保険証廃止も、本当にたくさんの人に影響する問題なので、みんながいっしょになって不便で生きづらくなっていきますよね。そうなると、お金や不便さの問題ももちろん大変なんですけど、そうやって生きづらくなってくると、心の方も「生きる気力」を削がれていくというか。やっぱり人は疲れていると生きていけないですよ。だからなるべく生きていくことにハードルを置かない社会であってほしい。私の親が心理職をしているというのもあるんですけど、心理学や心理職の大事さというのはすごく感じています。何か病気になったときも、実際の治療と同じぐらい心のケアもお願いしたいと思っています。最近だと、病院にカウンセラーを置いたり、心のケアについても診るようになってきてますよね?

松下 医療の現場で心理職が求められているところはありますね。今は医療技術の進歩によって、一昔前だったら生き延びることがまず大事だった難しい病気でも治すことができるようになってきたり、病気自体はそんなに気にしなくてもやっていけるようなレベルになってきていますが、そうなってくると今度は心理的なケアが必要になってきたり、病気を持ちながら生きていくことを支える仕組みが必要になってきます。病院によってどこまで対応できるかには差がありますが、やっぱり必要とされていると思いますね。

うおやま 病気のときってすごく不安になるので、お医者さんには優しくしてほしいですよね(笑)。しかも一対一で先生と向き合っていると孤独なので、そんなときに心理職の人がそばにいて話を聞いてくれるととても助かります。

小さい頃から意識することの大切さ

松下 世の中の動向というか、漫画を描く際のソース(情報源)はどこから得られているんですか?

うおやま SNSやNHKの「Eテレ」とかが多いですね。「Eテレ」って福祉系や社会問題のドキュメンタリーがすごく充実しているので。マイノリティの方が出てくる番組も常にやっていますし。そういうものを観たり、ネットで話題になっている社会問題とか、いろんな意見が飛び交っているのを見て、「今はこういう流れなんだ」ということを取り入れるようにはしています。あと、実は、気がつかないうちにすでに様々な当事者に出会っているんだろうと思います。小学校のときとか、目に見える障害だったらわかりますけど、発達障害の子なら教室にそれっぽい感じの子がいたなあとか。あのときは知らなかったけどLGBTQの子も実はいたかもしれないとか。マイノリティと言われる立場の人が身近にいたことがわかったのは、私の場合はだいぶ大人になってからなので。さすがに白杖を持っていれば気づくと思うんですが、目が見えにくい子もいたかもしれない。学校に来ていない子もいたし、おそらく出会ってはいても、その中に抱えているものに自分が気づけなかった人も今までにたくさんいるだろうと思います。

松下 障害を持っている人として見ているのではなくて、初めにお父様の例でおっしゃっていたように「その人」として出会っていると、そういう世界があることに気づかなかったりするかもしれないですね。自分が当たり前だと思っていたことが違ったり、相手はすごく困っていたのにいろんなことを押し付けてしまっていたり。そういうことが少しずつでもいいから、自然にわかっていけばいいなと私も思います。

うおやま もっと小さいときから自然といろんな事情を持った人と触れ合う機会があったらいいのかもしれないですね。子どものときの方が知識がない分、自然に触れ合うことができたり友だちになれたりすることは絶対あると思うので。多様性についての教育とか、私が小さいときよりは今の子どもの方がより進歩していると思いますし。

松下 確かにそうですね。下手をすると色眼鏡をかけることに繫がる面もあるけれども、実際には子ども同士って子ども同士の関係性やつながりがあって、いじめが起こっていたとしても状況をよく見ているんですね。一人一人の子どもの話を聞くと、そのことがとてもよくわかります。やっぱり周りの大人が、そうした子どもたちをどうホールドできるのかというところが今は問われている気がします。

うおやま 今の子どもは、おそらく私の頃より多様性社会に馴染んできているのではないかと勝手に期待していて、逆に今の大人の方が固定観念に縛られて、まだ時代にちょっとついていけていないというか、今まで培ってきた常識を変えるのが大変なのではないかとも感じています。常識って本当にどんどん変わっていくものなので、漫画を描くときもそうなんですが、時代に置いていかれたら本当に見ていられない漫画になるんです。テレビのタレントさんもそうですが、古い考え方の人とか出てくると見ていられないし、今の若い視聴者に拒否感を持たれてしまうようになってますよね。意識って本当にアップデートしていかないと、もう古臭い漫画になっちゃうんですよ。そういう意味で、やっぱり古いままではダメだという意識が自分にはあるし、個人的にもやっぱりそういう人間でいたくないという思いもあるので。ただ、私はそもそも社会派の話を描こうと思って漫画家になったわけではなくて、もっと気軽な、何も考えないでも楽しめる漫画も大事だから、そういうふうなものを描くのでもいいのかもしれないとは思ってるんですけど。

松下 私はうおやま先生のことを社会派とは思ってなかったですし、最初に申し上げたように、本当に一人一人の登場人物の素朴な感覚を描きながら、私たちの心が知らず知らずのうちに求めているもの、何か頭で考えて「これ」と思っているのではなくて、自然に「ああ、これが欲しかったんだ」というように心が欲しているものを作品の中で示してくれているように思います。

うおやま 私の漫画を読んで、読者のみなさんにそういうふうに思っていただけると嬉しいですし、やっぱり自分は、漫画は読者さんへの手紙みたいな感じで描いているところがあるので、いろいろな形で受け取ってもらえると嬉しいですね。障害者やマイノリティのことも漫画を読んだりドラマを見たり、もっと小さいときから触れていれば、もっと意識することができたと思うので、そういう意味で漫画が何か手助けになればいいなとも思っています。

うおやま

2013年漫画家デビュー。2018年より弱視のことを知ってもらうため弱視の盲学校生を主人公とした漫画「ヤンキー君と白杖ガール」をWebサイトにて個人連載する。全8巻。2021年に日本テレビにて「恋です!~ヤンキー君と白杖ガール~」のタイトルでドラマ化。2022年より引きこもりの少女を主人公とした漫画「日向さん、星野です。」を週刊少年マガジンにて連載。2023年9月14日に最終4巻が発売予定。

松下姫歌(まつした・ひめか)

1968年兵庫県生まれ。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)、臨床心理士、公認心理師。現在、京都大学大学院教育学研究科教授。専攻は臨床心理学。主な著書に『ネガティヴ・イメージの心理臨床』『心的現実感と離人感』(戧元社、単著)、『心理療法における「私」との出会い』(戧元社、共編著)、『バウムの心理臨床』『「発達障害」と心理臨床』(戧元社、共著)などがある。