心理臨床と研究は切り離すことはできない。研究者としてのスタートである〝卒業論文〟に先達は何をテーマに選び、どんな研究をしてきたのか。インタビューを通して先生たちの卒業論文について教えてもらうことが今回のねらいである。

インタビューに伺うにあたり、日程調整のため成瀬先生に電話をかけた。「昭和二六年頃の『心理学研究』に載っているから事前に読んで来なさい」と言われ、その後「僕の研究はね……」と成瀬先生は電話口で卒業研究について詳細に語り始めた。卒業論文が『心理学研究』に掲載されていること、成瀬先生が約六八年も前のことをすぐに思い出し、当時の研究について詳細に語ることができることに驚いた。『心理学研究』二一巻に掲載されていた「視知覺閾に及ぼす形の影響(第一報)」は旧字体であり、聞き手である筆者がゲシュタルト心理学の知識が乏しかったため、研究を理解するには時間を要した。

研究の概要

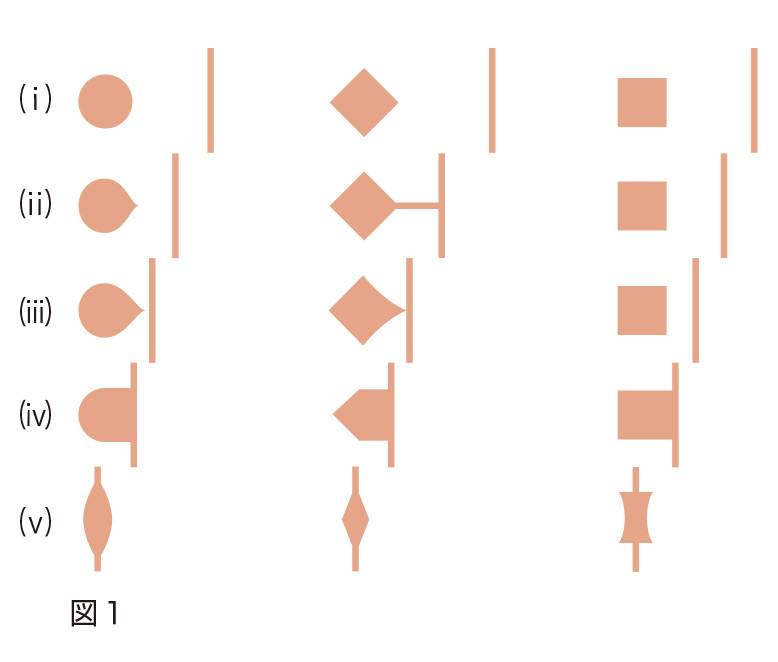

成瀬先生の卒業論文は、図と地の明度差法によって〝よいゲシュタルト〟の法則の是非を検討する(成瀬、一九五一)ことを目的とし、ゲシュタルトに関する実験を行い、二部構成でまとめられている。実験装置を製作し、第一部で四つの実験、第二部で五つの実験を行い、全て合わせると九つの実験を実施している。研究の動機について成瀬先生は「ゲシュタルトの場の理論をやってみようと考えた。日常生活の中でぼやけたものが形となって見えるようになってくることに注目した。人の真似や外国人の真似ではないことをやろうと思った。人がやってわかっていることはやる意味がない。誰も見たことがないものをやろうと考えた」と話す。日常生活の中の疑問に注目し、「実験をきっちりやった」結果の一部が図1である。

これは一図形が他図形に影響を及ぼして形を崩壊させる経過を調べ、〝よいゲシュタルト〟の法則が存在するかどうかを検討した結果を示している(円や菱形は早くから図形が変化し輪郭が崩壊していくが、正方形は異なることが見てわかる)

卒業研究(論文)と心理臨床の繋がり

卒業論文はその後の心理臨床や研究にどう繋がっていったのか尋ねると「何の繋がりもないし、活かされていない」と笑い、「大学に残れるようになったから繋がっているといえば繋がっているかな。大学に残してもらうために当時流行っていた知覚心理学の研究をしようと考えた。研究者として催眠をやっているよりも知覚の実験をやっている方がきちんとした感じが当時はあった」と言う。当時すでに催眠に取り組んでいたが、卒業論文を作成する間はいったん中止し、卒論完成後に「我慢していた分」催眠に打ち込んだ。

「心理療法は大雑把なの。主観的で科学論文にならない」としたうえで、「動作法は動作で客観的にどう変化したかわかるし、効果がわかりやすい。科学的に、と考えるけど、〝身体の動きをしてなぜ心が変わったか〟ということはまだはっきりしない」と続き、今なお主観的な体験をいかに客観的に、科学的に示していけるかを追求する姿勢は卒業論文で九つもの実験を行っていた姿勢と通ずるものがあると感じた。

研究も臨床も、一つひとつ事実(結果)をきちんと押さえていくこと、簡単にわかった気にならずに疑問を大切にし、わからないことをわかろうとする姿勢が大切だと教えていただいたインタビューであった。

〔引用文献〕

成瀬悟策(一九五一)

「視知覺閾に及ぼす形の影響(第一報)」

『心理学研究』二一巻三‐四号、二六‐三五頁

(DOI https://doi.org/10.4992/jjpsy.21.3-4_26)

成瀬悟策(なるせ・ごさく)

一九五〇年東京文理科大学心理学科卒業。医学博士。

九州大学名誉教授。二〇〇一年勲二等瑞宝章受章。

催眠の実践、動作法の開発と日本の心理臨床の発展に寄与。