リプロダクティブライフプランとリプロダクティブ・ライツ

私たちは、残念ながら生まれ育つ家族は選べないことがほとんどですが、自分が成人してからどのような家族を作って生活していくかについては選ぶ自由を本来的に持っています。自分が家族を作る際に、生殖(妊娠・出産により子どもを持つこと)に関する事項も含めた計画のことを「リプロダクティブライフプラン(生殖にかかわる人生計画)」といいます。パートナーを持つかどうか、そのパートナーと法的な婚姻関係を結ぶか、子どもを持つか持たないか、持つとすればいつ頃何人ほしいかを考え、その計画を実現するために妊娠に向けた(妊娠しない選択をする場合でも)健康な心身づくりをすることを「プレコンセプションケア」と呼び、近年注目されています。そして、自分が望んだように子どもを持つことは「リプロダクティブ・ライツ(生殖にかかわる権利)」として尊重されるべきであり、今はやりの国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」にもこの権利の達成が含まれています。

不妊治療と生殖技術の進展

さて、私の活動領域は、生殖医療、いわゆる不妊治療における心理支援です。歴史的には、男女の夫婦が子どもを望んでも授からない場合、わが国を含む多くの文化では女性の責任として考えられてきました。心理学においても、「母親との葛藤があるから」「成熟を拒絶しているから」不妊になるのだという「心因性不妊」の考え方から精神分析的な治療が行われてきた時代もありました。しかし1978年に体外受精技術が開発され大きな変革が訪れます。生殖の仕組みが科学的に解明され始め、不妊の多くが男女問わず心理的な問題ではなく精子・卵子・子宮の問題によって生じることが明らかになりました。その後さまざまな生殖技術が開発され、多くの不妊カップルに子どもが得られるようになりました。これら高度な生殖技術をわが国では「生殖補助医療(ART:アートと読みます)」と呼び、現在では年間延べ50万組のカップルが利用し、7万人の赤ちゃん(全出生児の11~12人に一人の割合です)が誕生するまでに普及しています。

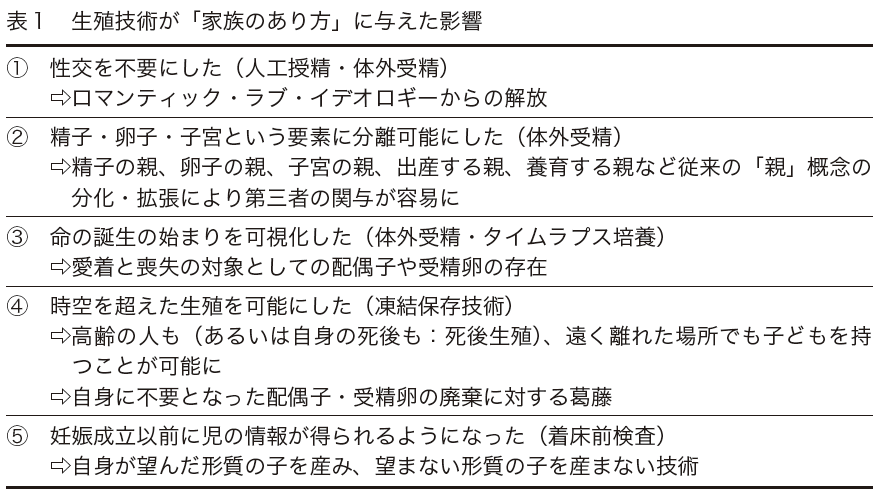

生殖技術が変えた「家族」のあり方

このように不妊の男女カップルのために開発されてきた生殖技術ですが、その結果として家族のあり方を変えることになりました(表1)。まず、性交しなくても生殖ができるようになり、生殖が要素に分割されたことで、第三者の関与が容易になりました(①②)。精子・卵子・子宮という要素のうち、自分(たち)に不足しているものを第三者に担当してもらうことで子どもを作るのです。そうすると子どもを育てようとする人だけでなく、「精子の親」や「卵子の親」など、従来「親」の概念を分化・拡張する必要が出てきます。そして、いのちのはじまりの可視化と凍結保存技術は、自分の"子ども"としての配偶子や受精卵の人格化に繫がっています(③④)。最近の不妊治療施設では受精卵の発育の様子をタイムラプス(コマ撮り)動画で見られることが増え、これまで胎動や超音波画像で赤ちゃんの存在を実感していた親子の愛着関係のはじまりが、配偶子や受精卵の段階からスタートすることになるのです。愛着の対象ということは当然失われた際には喪失の悲しみを経験することになりますので、グリーフケアの観点からも子どもや家族の一員としての受精卵の存在を意識する必要があります。また、凍結保存された受精卵は技術的には半永久的に保存できるため、自分の死後に自分の子どもが誕生したり(死後生殖)、作成したけれども使用されずに残った受精卵を廃棄する際に自分の意思で子どもを捨ててしまうような感覚に苦しむ人も増えています。

※第三者生殖の大部分、死後生殖、着床前検査の一部はわが国では実施が認められていない

第三者がかかわる生殖で誕生する家族

前述の第三者がかかわる生殖が技術的に可能になったことで、これまで子どもを持つ手段のなかった人が子どもを持てるようになりました。わが国ではこれらの方法の実施に関する法律がないため、これまでは日本産科婦人科学会のガイドラインに基づく自主規制で運用され、法的な男女夫婦に対する提供精子による人工授精(AID)のみ公認され、それ以外の精子提供体外受精や卵子提供、代理懐胎については原則禁止の状況です。ただ法的な規制ではないため、独自の基準でこれらの治療を実施している施設や、治療が受けられる海外に渡航する人々も少なからずいますし、最近ではSNSを通じた医療を介さない精子提供を利用して子どもを持つ女性やカップルなどもいて、安全面の問題などが危惧され社会問題にもなっています。現在超党派の国会議員が第三者がかかわる生殖補助医療の法案化を進めている状況ですが、それらが子どもを望む人に、そして生まれてくる子どもにとって幸福なシステムになるかは未知数です。

生殖について考えるのは、「家族」について考えること

法律婚の夫婦であれ、そうでない家族で子どもを望む人であれ、生殖技術を用いて子どもを持つことに議論があるのは事実です。それならば、誰がどのようにして子どもを持つことを決めてよいのでしょうか。生殖技術はいまや医療の枠を超えて、家族のあり方そのものを問うものとなっているのですから、私たち一人一人が自分ごととして、現実を見据えたルール作りに関心を持つことがまず大切でしょう。個人の子どもを持つ権利を最大限に尊重したうえで、それでも制限をかけることに正当性があるとしたら、それは「生まれてくる子どもの福祉」が害される可能性を最も考慮すべきではないかと思います。子どもの福祉を考えることは「血縁がなければ親子ではない」とか「"普通でない"形の家族で生まれ育つ子どもはかわいそう」という誤った認識からこれらの家族を排除することではありません。子どもの福祉を最大限担保するための一つの目安として、「応答責任原理」(森岡、2020)を紹介します。これは、「親になろうとする者は、生まれた子どもが誕生否定の考えを抱いて親に『なぜ自分を産んだのか』と問うたときにその問いに真摯に応答していく、という決意を持たなくてはならない」というものです。親を選べない子どもが「この親の元に生まれてきてよかった」と感じるためにも、生殖技術をどのように利用していくのかについて、すべての人が真剣に考えてほしいと思います。

●参考文献

森岡正博(2020)「リヴカ・ワインバーグの出産許容性原理について」『現代生命哲学研究』9:80~88